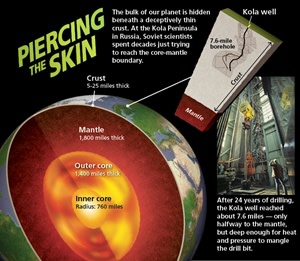

Na remota Península de Kola, no noroeste da Rússia, no meio das ruínas enferrujadas de uma estação de investigação científica abandonada, encontra-se o buraco mais profundo do mundo. Agora coberto e selado com uma placa metálica soldada, o Kola Superdeep Borehole, como é chamado, é um vestígio de uma corrida da Guerra Fria largamente esquecida que visava não as estrelas, mas o interior da Terra.

Uma equipa de cientistas soviéticos começou a perfurar em Kola na primavera de 1970, com o objectivo de penetrar tanto na crosta terrestre quanto a sua tecnologia o permitisse. Quatro anos antes de os russos começarem a perfurar a crosta de Kola, os Estados Unidos tinham desistido do seu próprio programa de perfuração profunda: Projecto Mohole, uma tentativa de perfurar vários quilómetros através do fundo do mar do Pacífico e recuperar uma amostra do manto subjacente. O Mohole ficou muito aquém do seu objectivo, atingindo uma profundidade de apenas 601 pés após cinco anos de perfuração sob mais de 11.000 pés de água.

Os soviéticos foram mais persistentes. O seu trabalho em Kola continuou durante 24 anos – o projecto sobreviveu à própria União Soviética. Antes da perfuração terminar em 1994, a equipa atingiu uma camada de rocha com 2,7 mil milhões de anos, quase um bilião de anos mais velha do que o xisto Vishnu na base do Grand Canyon. As temperaturas no fundo do buraco de Kola excederam os 300 graus Fahrenheit; as rochas eram tão plásticas que o buraco começou a fechar-se sempre que a broca era retirada.

Embora os investigadores de Kola se aborrecessem pacientemente para baixo, os seus homólogos na corrida espacial enviaram dezenas de embarcações para o céu: até à lua, Marte e mais além. No início dos anos 90, quando o esforço de Kola começou a empatar, a nave espacial Voyager já tinha passado para além da órbita de Plutão. E a profundidade do buraco de Kola, após 24 anos de perfuração? Cerca de 7,6 milhas – mais profunda do que um Monte Everest invertido e aproximadamente a meio caminho do manto, mas ainda a uma distância mínima, considerando o diâmetro da Terra de 7.918 milhas. Se a Terra fosse do tamanho de uma maçã, o buraco de Kola nem sequer romperia a pele.

Todas as minas na Terra, todos os túneis, cavernas e abismos, todos os mares, e toda a vida existem dentro ou em cima da casca fina da crosta rochosa do nosso planeta, que é muito mais fina, comparativamente, do que uma casca de ovo. O imenso e profundo interior da Terra – o manto e o núcleo – nunca foi directamente explorado, e provavelmente nunca o será. Tudo o que sabemos sobre o manto, que começa cerca de 15 milhas abaixo da superfície, e sobre o núcleo da Terra, 1.800 milhas abaixo de nós, foi recolhido remotamente.

Enquanto a nossa compreensão do resto do universo cresce quase diariamente, o conhecimento do funcionamento interior do nosso próprio mundo avança muito mais lentamente. “Ir para o espaço é muito mais fácil do que descer para uma distância equivalente”, diz David Stevenson, geofísico do Instituto de Tecnologia da Califórnia. “Descer de 5 quilómetros para 10 é muito mais difícil do que descer de zero para 5”.

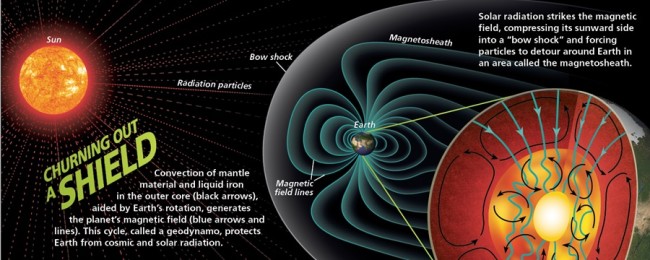

O que os cientistas sabem é que a vida na superfície da Terra é profundamente afectada pelo que acontece a profundidades inacessíveis. O calor do núcleo interior da Terra, que é tão quente como a superfície do Sol, agita um núcleo exterior de ferro fundido e níquel, gerando um campo magnético que deflete a radiação cósmica e solar letal para longe do planeta. Para um vislumbre de como a Terra poderia ser sem o seu escudo magnético protector, temos apenas de olhar para as superfícies sem vida de mundos com campos magnéticos anémicos, como Marte e Vénus.

A arquitectura planetária que fornece o campo de abrigo da Terra tem sido amplamente compreendida há várias décadas: um núcleo interior de ferro sólido aproximadamente do tamanho da lua, rodeado por um núcleo exterior de ferro líquido e níquel com 1.400 milhas de espessura, com 1.800 milhas de manto sólido acima, encimado por uma crosta de placas tectónicas de deriva lenta. Mas quando se trata do próprio centro do planeta, esta planta é extremamente incompleta.

Para um vislumbre de como a Terra poderia ser sem o seu escudo magnético protector, basta olhar para a superfície sem vida de um mundo como Vénus.

“Neste momento, há um problema com a nossa compreensão do núcleo da Terra”, diz Stevenson, “e é algo que surgiu apenas durante o último ano ou dois. O problema é grave. Não compreendemos como é que o campo magnético da Terra tem durado milhares de milhões de anos. Sabemos que a Terra tem tido um campo magnético durante a maior parte da sua história. Não sabemos como é que a Terra fez isso. … Temos agora menos compreensão do que pensávamos ter há uma década atrás de como o núcleo da Terra tem funcionado ao longo da história”

A Modest Proposal

Numa manhã quente de Verão, encontrei-me com Stevenson no seu escritório da Caltech em Pasadena. Ele estava vestido para o tempo, usando calções, sandálias e uma camisa de manga curta. Falámos durante algum tempo sobre como as superfícies de Marte e de outros planetas, apesar de estarem a dezenas ou centenas de milhões de quilómetros de distância, são muito mais acessíveis do que o núcleo da Terra.

“Claro, o universo acima da Terra é na sua maioria transparente! Por isso, tem a maravilhosa oportunidade de utilizar fotões para lhe falar sobre o resto do universo”, diz ele. “Mas não se pode fazer isso dentro da Terra. Assim, os métodos que temos para ver dentro da Terra, se quiser, são na verdade bastante limitados”

há onze anos atrás, Stevenson publicou um artigo na revista Nature delineando um esquema selvagem para contornar algumas dessas limitações. O seu artigo, “Missão ao núcleo da Terra – uma proposta modesta”, descreveu uma forma de enviar uma pequena sonda directamente para o centro da Terra. O título do artigo era um aceno ao ensaio satírico de Jonathan Swift de 1729, “A Modest Proposal”, que ridicularizava as duras políticas britânicas na Irlanda ao sugerir que os irlandeses aliviassem a sua pobreza vendendo os seus filhos como carne à aristocracia inglesa. Tal como Swift, Stevenson não estava a defender a viabilidade real da sua ideia; o ensaio era uma experiência de pensamento, um exercício para mostrar a escala de esforço literalmente tremenda que seria necessária para sondar a fundo o planeta.

O primeiro passo na viagem de Stevenson para o centro da Terra: Detonar uma arma termonuclear para rebentar uma fenda de várias centenas de metros de profundidade na superfície da Terra. Em seguida, deitar 110.000 toneladas de ferro derretido na fenda. (Stevenson disse-me que agora pensa que 110.000 toneladas é uma subestimativa. Do lado positivo, uma explosão nuclear pode não ser necessária – um milhão de toneladas de explosivos convencionais pode ser suficiente). O ferro fundido, sendo cerca do dobro da densidade do manto circundante, propagaria a fenda para baixo, até ao núcleo. A fenda por detrás da mancha descendente de ferro selar-se-ia rapidamente sob pressão da rocha circundante, pelo que não haveria o risco de a fenda se espalhar catastroficamente e dividir o planeta. Transportada juntamente com o ferro afundado seria uma sonda resistente ao calor do tamanho de uma bola de futebol. Stevenson estimou que o ferro fundido e a sonda se moveriam a uma velocidade de cerca de 10 mph e atingiriam o núcleo numa semana.

A sonda registaria dados sobre a temperatura, pressão e composição da rocha por onde passava. Uma vez que as ondas de rádio não conseguem penetrar rocha sólida, a sonda vibraria, transmitindo dados numa série de ondas sísmicas minúsculas. Um sismómetro extremamente sensível na superfície da Terra receberia os sinais.

Está ao alcance da tecnologia actual construir uma sonda capaz de sobreviver à imersão em ferro fundido e recolher os seus dados, mas e o resto do plano? Poderia alguma versão da ideia de Stevenson funcionar?

“O esquema particular que propus é provavelmente impraticável”, diz-me ele, principalmente devido às enormes quantidades de ferro fundido que seriam necessárias. “Mas não foi fisicamente ridículo. A engenharia pode ter sido ridícula, mas em termos de princípios físicos, eu não estava a violar nenhuma lei da física. Estava a mostrar que, num mundo sem restrições por preocupações sobre quanto dinheiro se gastaria, podia-se pensar em fazer o que eu descrevi”

Propor uma missão realista não era o objectivo do papel, diz Stevenson. Ele queria realçar os limites do que pode ser conhecido construindo teorias sobre o interior da Terra a partir do nosso poleiro na superfície do planeta. “Queria lembrar às pessoas que a história da exploração planetária nos disse a importância de lá irmos. Vez após vez, aprendemos coisas quando chegamos a um planeta de que não tínhamos suspeitado ao olhar para esse planeta de longe. Acredito muito firmemente neste aspecto da ciência.

“Há o perigo de compartimentarmos a nossa compreensão de um aspecto do universo, dizendo a nós próprios, “OK, sabemos que não podemos lá ir, por isso vamos construir esta história elaborada do que lá está, baseada em observações remotas”. E isto é o que fazemos pela Terra”, continua Stevenson. “Nem sequer sabemos se o material imediatamente adjacente ao núcleo é inteiramente sólido ou parcialmente sólido”. Não conhecemos o carácter do limite do núcleo. Há muitas perguntas que só seriam respondidas com precisão indo até lá”

Visitando o Centro

Na ausência de acesso directo a qualquer coisa para além de alguns quilómetros abaixo da superfície da Terra, Stevenson e outros geofísicos são forçados a confiar em métodos indirectos, pelo menos por agora. O trabalho de adivinhação educado – e não tão educado – tem uma longa história em geologia. Enquanto Kepler, Galileo e outros estabeleciam as bases da astronomia moderna no século XVII, o estudo da própria Terra permaneceu uma ciência medieval, mergulhada em mitos e imaginações fantásticas.

Um mapa publicado em 1664 por Athanasius Kircher, erudito jesuíta, retrata uma Terra cavernosa repleta de câmaras – algumas cheias de ar, outras de água, outras de fogo. O inferno ocupava o centro abrasador da Terra; o purgatório ficava um pouco mais afastado. Dutos que fluíam com chamas aqueceram fontes termais, alimentaram vulcões e atormentaram os condenados. Quaisquer que fossem as suas falhas como teórico, Kircher não era um erudito em poltrona. Uma vez teve um assistente que o baixou para a cratera activa e fumegante do Monte Vesúvio para que pudesse fazer medições de temperatura.

Os melhores astrónomos do dia tropeçaram quando viraram as suas atenções para a Terra. Num artigo publicado em 1692, Edmond Halley, mais tarde famoso por traçar a órbita do seu cometa epónimo, argumentou que a Terra era maioritariamente oca, consistindo em três conchas concêntricas que giram em torno de um núcleo. Ele estimou que a concha mais exterior – aquela em que vivemos – tinha 500 milhas de espessura (Halley baseou os seus cálculos num resultado errado de Isaac Newton relativamente às massas relativas da Lua e da Terra, levando Halley a subestimar grosseiramente a massa da Terra). Atmosferas de gás incandescente separavam as conchas, cada uma das quais tinha os seus próprios pólos magnéticos. Halley acreditava que as conchas interiores podiam até ser habitadas e iluminadas por sóis subterrâneos.

Uma imagem detalhada da estrutura da Terra só começou a emergir após a invenção do sismógrafo de registo de tempo em 1875. O primeiro sismógrafo da América do Norte foi instalado no Observatório Lick perto de San Jose, Califórnia, no final do século XIX; registou o terramoto de San Francisco de 1906. No início do século XX, uma rede global dos instrumentos permitiu aos investigadores registar ondas sísmicas que tinham viajado de um lado do planeta para o outro.

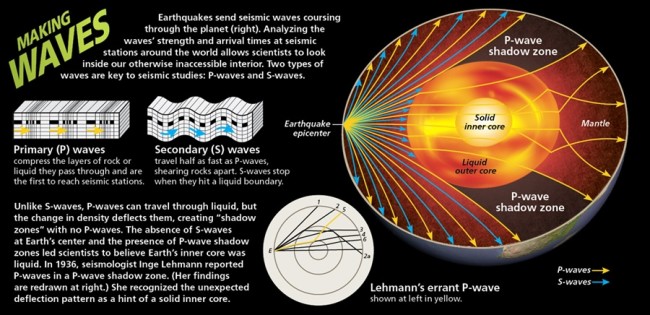

Um terramoto suficientemente forte para ser sentido ocorre algures no mundo cerca de uma vez em cada 30 minutos. Cada um liberta uma variedade de ondas sísmicas. Para além das ondas que distorcem a superfície da Terra e causam tanta destruição, os sismos geram dois outros tipos de energia sísmica que ricocheteiam através do corpo de todo o planeta. Ondas primárias, ou ondas P, comprimem as camadas de rocha ou líquido por onde passam. Movem-se a mais de 16.000 pés por segundo através do granito. Ondas secundárias, ou ondas S, afastam as rochas à medida que se ondulam através do planeta, criando aquilo a que os cientistas chamam forças de cisalhamento. Viajando a cerca de metade da velocidade das ondas P, são o segundo tipo de onda a alcançar sismógrafos, daí o seu nome.

Ondas secundárias movem-se apenas através de sólidos; as forças de cisalhamento não existem nos líquidos (uma vez que os líquidos não podem ser dilacerados). As velocidades e caminhos de ambos os tipos de ondas variam em função da densidade e elasticidade dos materiais que encontram. Sempre que as ondas atingem uma fronteira entre regiões com densidade ou outras propriedades diferentes, são desviadas das suas trajectórias. Ao analisar este tipo de dados de ondas sísmicas, os cientistas podem identificar as rochas e metais que compõem o manto e núcleo da Terra.

Até ao século XX, a maioria dos cientistas acreditava que a Terra tinha um núcleo de ferro líquido. A evidência parecia clara: os mapas sísmicos do interior da Terra revelavam uma ausência de ondas S no centro da Terra, presumivelmente porque as ondas atingiram uma zona líquida através da qual não podiam viajar. Estudos sísmicos também revelaram que todos os terramotos criaram uma “zona de sombra” de onda P na superfície da Terra onde as ondas primárias não chegaram a algumas estações sísmicas; a localização da zona de sombra de onda P variou com o ponto de origem do terramoto. Para explicar a zona de sombra, os cientistas argumentaram que o presumível núcleo líquido da Terra desviou as ondas P das suas trajectórias esperadas, para que não fossem registadas em todas as estações sismográficas. A primeira pista de que a Terra tinha de facto um núcleo de ferro sólido sob uma camada líquida veio em 1929, depois de um sismo de magnitude-7,8 abalou a Nova Zelândia. Tão grandes temblores fornecem uma riqueza de dados, e os investigadores em todo o mundo poraram sobre os registos sismográficos no rescaldo do terramoto. Mas apenas um cientista notou algo de invulgar. Inge Lehmann, uma sismologista dinamarquesa, fez notas meticulosas sobre a actividade sísmica, incluindo a hora de chegada das ondas P, em várias estações sismográficas. (Lehmann guardava as suas notas em cartões que guardava em caixas de aveia vazias.) Ela encontrou ondas P no que deveriam ter sido zonas de sombra de ondas P. Se o núcleo terrestre fosse completamente líquido, as ondas P deveriam ter sido desviadas para longe das zonas de sombra. Num artigo publicado em 1936, ela argumentou que as anómalas ondas P devem ter sido desviadas de alguma estrutura mais densa dentro do núcleo líquido, enviando-as em trajectórias para as zonas de sombra. Lehmann concluiu que a Terra deve ter um núcleo interior sólido. Só em 1970 é que os instrumentos se tornaram suficientemente sensíveis para provar, sem margem para dúvidas, que ela tinha razão. Lehmann, que publicou o seu último artigo científico quando tinha 98 anos, morreu em 1993, com 104 anos de idade.

Earth’s Burning, Churning Engine

Com a descoberta da natureza do núcleo interior, os componentes básicos da composição da Terra – e mesmo a evolução do planeta a partir das suas origens fundidas – estavam no lugar. Ou assim parecia até há pouco tempo. Novas pesquisas revelaram uma falha na nossa compreensão do núcleo – especificamente, sobre a forma como a energia térmica flui do núcleo e através do manto sobrejacente. O problema levanta questões importantes sobre a idade do núcleo interior, e sobre como a Terra gera o seu campo magnético, um fenómeno crucial para a existência da vida.

Baseado na datação radioactiva de rochas antigas, os cientistas estimam que a Terra se formou há cerca de 4,5 mil milhões de anos. À medida que o proto-terra fundida arrefecia, a sua camada mais exterior endureceu até se tornar uma crosta fina. O manto terrestre também solidificou com o tempo, embora mesmo agora a temperatura no manto inferior seja cerca de 4.000 F.

O núcleo interior, uma vez inteiramente líquido, solidifica-se lentamente de dentro para fora, aumentando o seu diâmetro em cerca de meio milímetro por ano, de acordo com algumas estimativas. O ponto de fusão do ferro é maior a uma pressão mais elevada, e à medida que o planeta arrefece, as pressões extremas no próprio centro da Terra acabaram por impedir que o ferro ali continuasse a existir como um líquido. Apesar das temperaturas semelhantes às do sol, o núcleo interior começou a solidificar, e tem vindo a crescer desde então. Sob uma pressão ligeiramente menor, o núcleo exterior – um oceano de ferro e níquel com uma profundidade de 1.400 milhas e 8.000 graus – ainda está quente o suficiente para ser fluido. “Iria fluir através das suas mãos como água”, diz Bruce Buffett, geofísico da Universidade da Califórnia, Berkeley.

Todas as camadas da Terra, do núcleo à crosta, estão em constante movimento, causado pelo fluxo de calor. O calor move-se através do interior da Terra de duas formas fundamentalmente diferentes: convecção e condução. A convecção ocorre quando o calor de baixo cria movimento nas camadas acima – o material aquecido sobe, depois volta a cair à medida que arrefece, só para ser aquecido uma vez mais. A convecção é o que enrola uma panela de sopa a ferver. No interior profundo da Terra, a convecção em câmara lenta de minerais rochosos no manto e a perda de calor do núcleo interior sólido arrefecido provocam convecção no núcleo exterior líquido.

Heat também faz o seu caminho através da Terra por condução – a transferência de energia térmica por moléculas dentro de um material de áreas mais quentes para áreas mais frias – sem causar qualquer movimento. Para continuar o exemplo da sopa, o calor é conduzido através do fundo do pote metálico. O metal na panela não se move; simplesmente transmite, ou conduz o calor para o conteúdo da panela. O mesmo é verdade dentro da Terra: para além das correntes de convecção que movem o material aquecido através do núcleo e manto exterior, o calor é conduzido através de líquidos e sólidos sem os enrolar.

Os investigadores sabem há muitas décadas que o lento e convectivo deslizamento de ferro líquido no núcleo exterior, auxiliado pela rotação da Terra, gera o campo magnético do planeta. À medida que o ferro fundido flui, cria correntes eléctricas, que geram campos magnéticos locais. Esses campos, por sua vez, dão origem a mais correntes eléctricas, um efeito que resulta num ciclo auto-sustentável chamado geodínamo. Provas de rochas antigas revelam que o geodinamo da Terra está em funcionamento há pelo menos 3,5 mil milhões de anos. (Quando as rochas se formam, os seus minerais magnéticos alinham-se com o campo da Terra, e essa orientação é preservada quando as rochas solidificam, fornecendo aos geofísicos um registo, escrito em pedra, do passado magnético do planeta.)

Mas aqui está o problema fundamental com a nossa compreensão do geodinamo: Não pode funcionar da forma como os geofísicos há muito acreditam. Há dois anos, uma equipa de cientistas de duas universidades britânicas descobriu que o ferro líquido, às temperaturas e pressões encontradas no núcleo exterior, conduz muito mais calor para dentro do manto do que alguém pensava ser possível. “As estimativas anteriores eram demasiado baixas”, diz Dario Alfè, geofísico do University College London, que participou na nova investigação. “A condutividade é duas ou três vezes superior ao que as pessoas costumavam pensar”

A descoberta é vexatória: Se o ferro líquido conduz calor para o manto a um ritmo tão elevado, não haveria calor suficiente no núcleo exterior para agitar o seu oceano de ferro líquido. Por outras palavras, não haveria convecção por calor no núcleo exterior. Se uma panela de sopa conduzisse calor para o ar circundante de forma eficaz, a convecção nunca começaria, e a sopa nunca ferveria. “Este é um grande problema”, diz Alfè, “porque a convecção é o que impulsiona o geodinamo”. Não teríamos um geodínamo sem convecção”

Alfè e os seus colegas utilizaram supercomputadores para realizar um cálculo dos “primeiros princípios” do fluxo de calor em ferro líquido no núcleo da Terra. Por primeiros princípios, eles significam que resolveram um conjunto de equações complexas que regem os estados atómicos do ferro. Não estavam a estimar ou a extrapolar de experiências de laboratório – estavam a aplicar as leis da mecânica quântica fundamental para derivar as propriedades do ferro a pressões e temperaturas extremas. Os investigadores britânicos passaram vários anos a desenvolver as técnicas matemáticas utilizadas nas equações; só nos últimos anos é que os computadores se tornaram suficientemente poderosos para as resolver.

“Foi emocionante e assustador porque encontrámos valores que eram muito diferentes dos que as pessoas utilizaram”, diz Alfè sobre a descoberta. “A primeira coisa que pensa é, ‘Não quero estar errado com isto’. “

Sem Impactos, Sem Campo Magnético, Sem Vida?

O trabalho ganhou uma ampla aceitação desde a sua publicação na Natureza há dois anos, especialmente desde que os seus primeiros cálculos de princípios têm agora algum apoio experimental. Uma equipa de investigadores japoneses descobriu recentemente que pequenas amostras de ferro, quando sujeitas a altas pressões no laboratório, apresentavam as mesmas propriedades de transferência de calor que Alfè e os seus colegas previam. Stevenson, o geofísico da Caltech, diz que os novos valores da condutividade do ferro líquido irão provavelmente resistir ao teste do tempo. “É possível que os números possam descer um pouco, mas ficaria surpreendido ao vê-los descer até ao valor convencional”, diz ele.

Então como é que as novas descobertas podem ser reconciliadas com a existência inegável do campo magnético do planeta? Stevenson e outros investigadores propuseram anteriormente um segundo mecanismo para além do fluxo de calor que poderia produzir a convecção necessária no núcleo exterior. O núcleo interior, embora composto quase inteiramente de ferro puro, é considerado como contendo vestígios de elementos mais leves, principalmente oxigénio e silício. À medida que o ferro no núcleo interior arrefece e solidifica, os investigadores fazem hipóteses, alguns desses elementos leves seriam espremidos, como o sal extrudido dos cristais de gelo quando a água do mar congela. Esses elementos de luz subiriam então para o núcleo externo líquido, criando correntes de convecção. Esta chamada convecção composicional seria outra forma de alimentar o geodinamo.

Mas a convecção composicional funcionaria apenas quando um núcleo interior já tivesse sido formado. Num núcleo puramente líquido, os elementos leves estariam uniformemente distribuídos pelo líquido, pelo que não haveria convecção composicional. Com base na rapidez com que o núcleo da Terra arrefece e solidifica agora, é provável que o núcleo interior se tenha formado relativamente recentemente, talvez nos últimos mil milhões de anos.

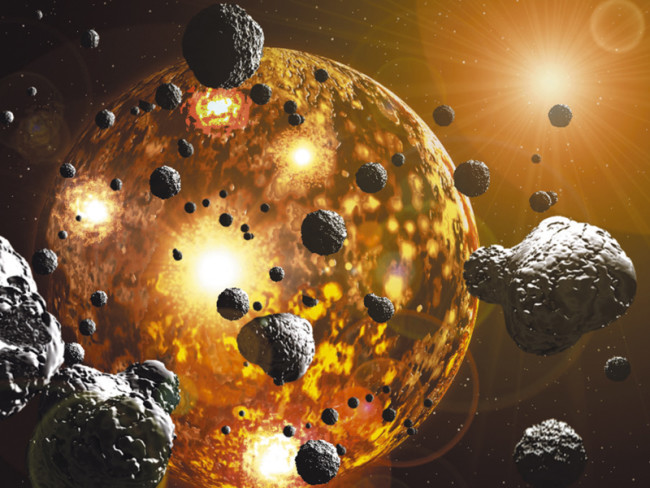

Muita da energia de impacto das colisões primordiais teria sido convertida em calor, liquefazendo o interior da Terra.

Como é que o geodínamo conseguiu funcionar durante pelo menos dois mil milhões de anos antes de o núcleo interior existir? “O problema está na realidade no passado da Terra”, não no presente, diz Alfè. “É aqui que novas hipóteses estão a surgir. Algumas pessoas dizem que talvez a Terra tenha sido muito mais quente no passado”

Se a jovem Terra contivesse mais calor do que as teorias actuais explicam, poderia ter sobrado o suficiente para alimentar a convecção necessária, mesmo tendo em conta as novas descobertas sobre a maior condutividade do ferro líquido. O que poderia ter proporcionado o calor extra? Uma das principais explicações teria gerado a imaginação mesmo dos cartógrafos medievais mais inventivos: Colisões primordiais entre a jovem Terra e outros protoplanetas forçaram o material do manto a entrar no núcleo, fornecendo o calor que pontapeiava o geodinamo terrestre.

A ideia de que um corpo do tamanho de um Marte se esmagou na Terra há cerca de 4,5 mil milhões de anos foi proposta pela primeira vez na década de 1970, num esforço para explicar a semelhança espantosa entre as rochas lunares e as terrestres. As rochas lunares são únicas a esse respeito. Os meteoritos, por exemplo, têm perfis químicos e elementares que as marcam como distintamente extraterrestres. “Mas as rochas da Lua e da Terra parecem idênticas”, diz Buffett.

Se não fosse por aquele armazenamento de calor em excesso, o geodinamo da Terra poderia nunca ter começado. E sem um campo magnético protector em redor do planeta, a radiação solar teria despojado a atmosfera terrestre e bombardeado a superfície, o que aparentemente foi o destino de Marte. Pode ser que vários fenómenos aparentemente díspares fossem essenciais para fazer da Terra um mundo habitável: a formação da lua, o campo magnético planetário, a tectónica de placas e a presença de água. Sem a colisão que criou a Lua, não teria havido calor suficiente para a convecção começar no núcleo da Terra e alimentar o campo magnético. Sem água, a crosta terrestre poderia ter permanecido demasiado forte para ser dividida em placas tectónicas; e sem uma crosta tectonicamente fracturada, demasiado calor teria ficado retido no interior da Terra. Sem a Terra ser capaz de arrefecer, não teria havido convecção e condução.

“Estas coisas estão ligadas, ou são apenas coincidências felizes?” pergunta Buffett. “Não sabemos ao certo. Estas correspondências são intrigantes. Pode-se olhar para Vénus: sem tectónica de placas, sem água, sem campo magnético. Quanto mais se olha para isto e se pensa nisso, mais se pensa que não pode ser uma coincidência. A ideia de que todas estas coisas podem estar ligadas é algo de maravilhoso”.

É a Terra única, então? Será que a vida requer mais do que oxigénio, água e temperaturas adequadas? Será também necessária uma colisão primordial fortuita e uma lua, juntamente com um núcleo líquido de agitação? Quão repetíveis podem ser as circunstâncias que deram origem ao nosso mundo, com a sua crosta filmada com vida, protegida de um cosmos hostil por um motor interno de calor e ferro com 3,5 mil milhões de anos?

“Ainda não está claro quão invulgar é o nosso sistema solar”, diz Stevenson. “É certamente claro que os planetas são extremamente comuns – não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Mas a formação de planetas não é um processo determinista. É um processo caótico que tem uma variedade de resultados. Só no nosso sistema solar, existem diferenças notáveis entre a Terra e Vénus. Penso que é uma questão de sorte, a forma como o jogo se desenrolou, como os dados foram lançados”

As respostas podem vir à medida que aprendemos mais sobre os tipos de mundos que orbitam outras estrelas, diz Stevenson. Talvez um punhado desses mundos se assemelhem aos nossos, ou talvez milhares se pareçam com os nossos. E talvez tenhamos habitantes a habitar numa crosta fina e mutável, a perfurar, a monitorizar tremores, a construir teorias, a procurar compreender o que está por baixo delas, e a perguntar-se se o seu mundo é milagroso ou mundano.