Conduciendo por Graham Avenue, pasando por una taquería y una frutería, en dirección a la maraña de autopistas que rodean el viejo este de Dallas, es posible que se vea un elaborado edificio en forma de magdalena. Se eleva de forma improbable en un barrio de casas unifamiliares, bloques de casas con cimientos en ruinas. Se trata del templo Radha Kalachandji Hare Krishna. Muchos lo conocen por el incendio al que sobrevivió en 2012 o, más bien, por su restaurante indio tipo buffet. Este último es el enclave vegetariano más visitado de la ciudad, un oasis en el patio apreciado por su tranquilidad y su té de tamarindo.

Los visitantes del templo, que en su día albergó una iglesia cristiana, puede que hayan paseado por el solar de al lado, fijándose en el invernadero y el mausoleo exento. Ocasionalmente, tal vez, han entrado en la tienda de regalos para buscar incienso o un brazalete. Tal vez hayan cruzado el umbral, custodiado por leones gemelos, al mismo tiempo que los devotos que cruzan la calle con saris y la frente ungida con dos vetas de arcilla.

¿Pero se han quitado los zapatos y han entrado en el santuario, dirigiéndose a la derecha de la entrada en lugar de a la izquierda? ¿Se han sentido atraídos y deslumbrados por las resplandecientes deidades, representaciones de Krishna y su contraparte femenina, Radharani, que llenan una alcoba adornada con flores frescas en el extremo del santuario? ¿Saben que Kalachandji, el nombre de esta representación particular de Krishna, es la razón por la que el complejo se llama así? ¿Pueden siquiera imaginar el cuidado extravagante que se presta a las estatuas?

Lo más probable es que no. Yo no lo hice.

Cada día ocurre algo magnífico y maravilloso. Llegue por la mañana y podrá presenciar cómo se baña a las deidades con leche y miel y se les da un masaje con aceite. Y eso no es más que el comienzo de una elaborada serie de rituales en los que se les viste y alimenta, destinatarios de una detallada práctica de devoción.

Es una dosis diaria de cuidados de la que nosotros, como meros visitantes, sólo tenemos una idea. Hasta hace unos meses, sabía que el templo era un lugar de atenciones sensoriales. No sabía hasta qué punto.

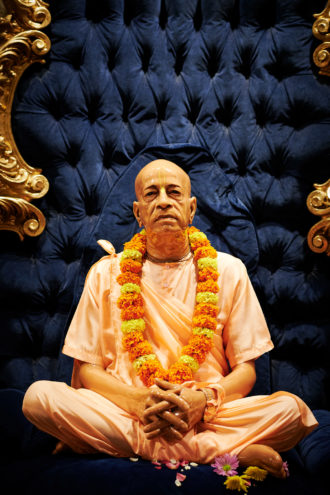

Lo que se conocería como el movimiento Hare Krishna (oficialmente la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna) fue fundado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cuya imagen -una figura calva sobre un estrado, con una túnica en tonos de caléndula- está presente en todos los templos. Según cuentan, reservó un pasaje desde Calcuta (India) hasta Brooklyn, en 1965, a bordo de un barco de carga, sin nada más que un baúl de libros y un puñado de rupias. Aterrizó en el East Village de Nueva York y luego en el Lower East Side, donde predicó bajo un árbol en Tompkins Square Park. Los seguidores que reunió se dieron a conocer por sus túnicas de color azafrán y sus cabezas afeitadas, sus tambores y bolsas de cuentas, y su canto eufórico de los nombres de Dios: Hare, Krishna, Rama. Es una secta dedicada a la belleza y el júbilo. Siempre ha sido así, una religión basada en la sensualidad que se ganó, con razón, la reputación de celebrar con cantos, bailes y fiestas.

Lo que se conocería como el movimiento Hare Krishna (oficialmente la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna) fue fundado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cuya imagen -una figura calva sobre un estrado, con una túnica en tonos de caléndula- está presente en todos los templos. Según cuentan, reservó un pasaje desde Calcuta (India) hasta Brooklyn, en 1965, a bordo de un barco de carga, sin nada más que un baúl de libros y un puñado de rupias. Aterrizó en el East Village de Nueva York y luego en el Lower East Side, donde predicó bajo un árbol en Tompkins Square Park. Los seguidores que reunió se dieron a conocer por sus túnicas de color azafrán y sus cabezas afeitadas, sus tambores y bolsas de cuentas, y su canto eufórico de los nombres de Dios: Hare, Krishna, Rama. Es una secta dedicada a la belleza y el júbilo. Siempre ha sido así, una religión basada en la sensualidad que se ganó, con razón, la reputación de celebrar con cantos, bailes y fiestas.

A lo largo de la siguiente década, el movimiento se extendió, tocando primero la costa oeste en lugares como San Francisco, Los Ángeles y Seattle, y más tarde Montreal y Santa Fe. A la muerte de Prabhupada, en 1977, el movimiento de la Conciencia de Krishna se había extendido a Europa, Sudamérica y África, con más de 100 centros y 10.000 seguidores. Una editorial imprimía los textos sagrados -el Bhagavad-Gita y otros- que Prabhupada había traducido.

Los devotos que fundaron el templo Radha Kalachandji llegaron a Dallas en 1970. Al año siguiente, compraron la antigua iglesia cristiana de Mount Auburn, en el este de Dallas, y adquirieron las casas de los alrededores. De ahí la amalgama arquitectónica del templo, con torretas y cúpulas con marco de pétalos de loto superpuestas como si se tratara de un glaseado de tuberías sobre una fachada cuadrada de ladrillo.

El propio santuario ocupa la antigua cancha de baloncesto de la iglesia. Si se sabe dónde mirar, detrás de un cuadro, se pueden vislumbrar los bloques de hormigón de color verde lima, un registro de la transición de la funcionalidad al lujoso ornamento. Hay un techo azul cielo con nubes y murales que muestran al travieso Krishna retozando con doncellas, gastando bromas a su madre, o bailando y encantando a los animales con su flauta a la luz de la luna. El artista rajastaní B.G. Sharma pintó estas representaciones del niño de cara azul. (Cuando el Museo Crow de Arte Asiático organizó en 2014 una exposición de la obra de Sharma, Seeing and Believing: Krishna in the Art of B.G. Sharma, se animó a los visitantes a verlas aquí, en su contexto).

En el interior del santuario, la mirada se dirige inmediatamente a las estatuas de las deidades en su alcoba con cortinas, objetos de devoción ritual. Unas horas antes del amanecer, son despertadas. Un equipo de cinco devotos los viste, a Krishna y Radharani de tamaño natural y a sus semidioses asistentes más pequeños, Gaura Nitai, Jagannatha y Radha Govinda. Los cinco vestidores pertenecen a un grupo de aproximadamente 50 hombres y mujeres, conocidos como pujaris, que realizan pujas, actos devocionales. Despiertan a las deidades, cocinan, hacen guirnaldas de flores, lavan la ropa y ofrecen arati, rituales que implican incienso, lámparas de ghee, una caracola, un abanico de cola de yak y el toque de una campana.

El programa diario de ministraciones fastuosas se basa en la idea de que si se trata a las estatuas como seres humanos, las deidades las habitarán. Y así se les atiende desde que se levantan a las 4 de la mañana hasta que se cierran las cortinas del altar a las 8:45 de la tarde. Descansan en pijama tras un espeso batido de leche cocida (kheer), la última ofrenda.

Detrás del santuario, más allá del altar, hay una sala de vestuario que casi nadie ve, el armario más impresionante de Dallas. Los que poseen el privilegio, todos los pujaris, conocen a Chandravali, la mujer que coordina el equipo. (Los devotos iniciados son conocidos por los nombres espirituales que les dan sus gurús, extraídos de los textos védicos). La regia figura vestida de blanco, con el pelo salado y pálido y una risa contagiosa, lleva 25 años atendiendo a las deidades como ama del vestuario, orquestadora de algo tan humilde como extravagante.

En el vestuario de las deidades, los cajones guardan elaboradas prendas organizadas por días de la semana, y las perchas suspenden los pliegues más pesados de los telones de fondo del altar que hacen juego. Manjuali Devi Dasi, la esposa del presidente del templo, se mueve por el espacio, preparándose. Coloca en una bandeja las cosas que quiere para el día siguiente. Ha pensado en ello con antelación, participando en una forma de meditación que comienza mucho antes de que se toquen los broches o se alisen las sedas.

En el vestuario de las deidades, los cajones guardan elaboradas prendas organizadas por días de la semana, y las perchas suspenden los pliegues más pesados de los telones de fondo del altar que hacen juego. Manjuali Devi Dasi, la esposa del presidente del templo, se mueve por el espacio, preparándose. Coloca en una bandeja las cosas que quiere para el día siguiente. Ha pensado en ello con antelación, participando en una forma de meditación que comienza mucho antes de que se toquen los broches o se alisen las sedas.

Se centra en el contraste, asegurándose de que el traje de Radharani destaque. Hay un color para cada día: El lunes es rojo; el martes, azul; el miércoles, amarillo, naranja o rosa; el jueves, verde; el viernes, morado. El sábado es blanco y el domingo multicolor.

«No es como las muñecas», dice Manjuali. Los actos de embellecimiento se hacen para complacer a la deidad, para atraer la mirada hacia la inmensidad de la belleza divina, no para el propio placer o el juego. «Es como vestir a la reina. Te lo tomarías a la ligera?», pregunta.

Abre un cajón. Es un impresionante despliegue de bisutería roja, dorada, rosa y verde espuma de mar que proviene de Harry Hines o de la India, brillante y llamativa. La habitación -llena de armarios y cajoneras, del tipo que se podría encontrar en el estudio de un artista- es un alijo en el que los estantes gotean con collares y efluvios ornamentados (semicírculos que enmarcan los rostros de las deidades, como halos), y los cajones poco profundos contienen brazaletes, pendientes, piezas de turbante, anillos para los dedos de los pies y bindis enjoyados que se fijarán en la frente.

Los propios trajes están repletos de cuentas de semillas, hilos, lentejuelas y perlas de colores, las más preciosas cosidas a mano. Hay trajes de verano en tonos pastel de verde y rosa. Otros están adornados con pavos reales, el ave favorita de Krishna. Algunos, fabricados especialmente en la India, cuestan miles. Cada día, los pujaris confeccionan una bandeja para las deidades que les han sido asignadas, eligiendo cada elemento que va a adornar, recortar, embellecer. Tendrán dos horas para hacer su trabajo, en la ventana entre el despertar de las deidades y el desayuno.

Muchos me dijeron que era la forma más potente de devoción y adoración. «Cuando vistes a la deidad, te permite concentrarte en el Señor al 100%, no sólo durante las dos horas que estás en el altar», dice Manjuali. «Hace que tu mente entre de forma natural en la meditación. Mi mente ya está dos días por delante, pensando. Es una meditación durante todo el día. Así que es una sensación preciosa la que tienes».

Cada pujari tiene su propio estilo, me dice más tarde Indulekha, la nieta de Chandravali, de 23 años, reflexionando sobre las matriarcas que consiguen algo que ella aún no hace. Una devota que viste con frecuencia a las deidades los sábados tiene un enfoque distintivo, a menudo prescindiendo de la efusión en forma de halo y pintando el rostro de la deidad con patrones que se inclinan hacia lo azteca.

«Es de México», dice Indulekha. «Hace que Radharani se parezca a esa mujer con una sola ceja».

«Frida Kahlo», ofrezco, imaginando exactamente cómo podría ser. Ella asiente con la cabeza.

El estilo de Chandravali, que le enseñó su gurú espiritual al que está dedicado el mausoleo del patio, es técnico y tradicional. El de Manjuali es femenino, con una estudiada atención a la estética del color. «Hace la mejor Radharani», dice Indulekha. Las deidades tienen su mejor aspecto, cree, cuando su abuela viste a Krishna y Manjuali a Radharani. Pero cada día, se apresura a añadir, se hace un tremendo esfuerzo en nombre de la belleza.

«Tienen que estar preciosas», coincide Manjuali. Para ello, hay ciertas técnicas que se aplican siempre, independientemente de quién sea el encargado de vestirlas, del estilo personal que lleven. Kalachandji tiene un rostro redondo, de color ébano -el nombre significa «bello rostro de luna»-, mucho más redondo que los Krishnas de otros templos, que suelen tener rostros más ovalados y de rasgos finos. Se procura alargar los rasgos de Krishna, para elevar la mirada. De ahí el estilo del turbante de la casa, un triángulo que apunta hacia arriba y dibuja su frente en forma de pico.

Pero aunque los adornos son rituales, no son necesariamente rutinarios. El pujari y la deidad anudan una relación íntima, formada durante años. Cada deidad, dirán, tiene su propio conjunto de estados de ánimo, que van de lo lúdico a lo caprichoso. Alguien puede comentar de pasada, por ejemplo, «¡Oh! Radharani parece seria hoy», me dice Manjuali. «La mano me golpea», dice, si hay algo malo en la forma en que ha dispuesto las joyas.

«Estamos tratando de hacer algo por el Señor», continúa Manjuali. «Ese es el estado de ánimo. Si vas con el ánimo de ‘lo sé todo’, te abofetearán». Es mejor ser humilde, como una brizna de hierba entre los dientes, dice.

Un pequeño árbol de tulsi (albahaca sagrada) será lo último que se saque del armario al altar. Un invernadero en el patio trasero alberga los arbustos cuya madera se utiliza para hacer cuentas de canto. Tulsi es la encarnación de una fiel devota a la que, por su diligencia, se le concedió la bendición de ser adorada. Se sienta en un estante del vestuario. Dondequiera que esté Krishna, tiene que haber un árbol de tulsi.

Justo antes de las 8 de la mañana, las deidades reciben el desayuno. La cocción se realiza en una sala adyacente al camerino, separada de la cocina del restaurante y cerca de la nevera que contiene flores frescas para las guirnaldas que adornan las estatuas, una abundancia de claveles, aliento de bebé y poms. La leche que se utiliza para los dulces de las deidades es leche cruda procedente de una pequeña granja familiar de Terrell, y se utilizan bandejas de plata para llevar y presentar cada comida. Nada es demasiado bueno; nada podría serlo. Si la comida difiere de la del restaurante, la razón es sencilla: Krishna es una deidad, no un mortal.

Justo antes de las 8 de la mañana, las deidades reciben el desayuno. La cocción se realiza en una sala adyacente al camerino, separada de la cocina del restaurante y cerca de la nevera que contiene flores frescas para las guirnaldas que adornan las estatuas, una abundancia de claveles, aliento de bebé y poms. La leche que se utiliza para los dulces de las deidades es leche cruda procedente de una pequeña granja familiar de Terrell, y se utilizan bandejas de plata para llevar y presentar cada comida. Nada es demasiado bueno; nada podría serlo. Si la comida difiere de la del restaurante, la razón es sencilla: Krishna es una deidad, no un mortal.

Una vez que se ha ofrecido a las deidades su parte, la comida sale a una sala de prasadam, una sala de recreo con un largo mostrador bajo una pared de tablones de anuncios. Allí se convierte en comida para los devotos, un festín de las sobras de Krishna.

Quienes pasan algún tiempo en un templo Hare Krishna aprenden que la comida y la alimentación son vitales para el ethos. Nityananda Chandra Das, el ministro de extensión del templo, me cuenta que engordó 5 kilos en su primer año aquí. Es sencillo, dice. Con un dulce, se satisface el cuerpo antes de meditar, una especie de cálculo simple de éxtasis, cuerpo y alma.

El almuerzo, alrededor del mediodía, será seguido por una siesta. Las cortinas se cerrarán. Por la tarde, justo antes de

El almuerzo, alrededor del mediodía, será seguido por una siesta. Las cortinas se cerrarán. Por la tarde, justo antes de

las 16 horas, se despierta a las deidades con un tentempié de fruta fresca o una bebida caliente. Es un simple refresco, quizá el más sencillo de los más de 50 que se les prepararán ese día. En los años 70 y 80, cuando el templo era nuevo, todas las comidas eran sencillas como ésta, quizá sólo una ración de arroz kichari y judías mungo. A mediados de los 90, la comunidad creció y en el año 2000 había florecido hasta donde está ahora, con más alcance, más donaciones, más devotos.

Una gran parte de ese alcance son Chandra Das y su esposa, Krishna Mangala. Pertenecían a una comunidad Hare Krishna en Portland, Oregón, antes de mudarse a Dallas, y al menos Krishna Mangala refleja esa procedencia, con su pelo teñido de azul eléctrico y su piercing en la nariz. Pero, sobre todo, son la imagen modélica de un ministro y su esposa. Los miércoles, un grupo se reúne en su casa, al otro lado de la calle del templo, para celebrar reuniones abiertas de la Sala Darshan, como un estudio bíblico los miércoles por la noche. En este momento, la sala está llena de adolescentes que están de visita como parte de un programa de intercambio.

Chandra Das es el tipo de persona para la que el intercambio resulta natural. Ha formado parte de un panel de líderes de la comunidad religiosa de la ciudad que han escrito artículos de opinión para el Dallas Morning News. Desearía que el periódico no hubiera suspendido las columnas, me dice, mientras estamos en su cocina y me entrega un plato de tarta de queso de su mujer, la mesa cercana llena de juguetes Nerf y comida a medio terminar.

Mientras Chandra Das me lleva a la estantería de su biblioteca que contiene los 30 volúmenes del Bhagavata Purana, recuerdo la última vez que estuve en su casa, cuando su mujer me enseñó a llevar un sari.

Fue unos meses antes, en una casa diferente, a una manzana de distancia, a la vuelta de la esquina en Graham. (Se mudaron para dar cabida a grupos más grandes.) En una sala de estar cálida y acogedora, perfumada con velas que eran más Pottery Barn que pachuli, Krishna Mangala envolvía y arropaba los pliegues y dobleces de la tela. No me habrían permitido entrar en la sala de vestuario de las deidades sin el atuendo adecuado y sin despojarme de mis sandalias. Si fuera un devoto, entraría con el corazón puro y las manos lavadas. Si fuera un cocinero, llegaría recién duchado, con la ropa lavada. No comería ni bebería.

ndulekha creció en la comunidad y asistió a la escuela del recinto antes de matricularse en la universidad. Habla de los templos que ha visitado en el extranjero: en Toronto, en Ciudad de México y la maravilla ornamentada de Vrindavan, la ciudad donde se dice que Krishna pasó su infancia y donde ella pasó dos años en una misión que se asemeja a las de otras religiones. Chicago tiene buenos festivales, dice, mencionando uno en particular, «pero el nuestro es mejor».

ndulekha creció en la comunidad y asistió a la escuela del recinto antes de matricularse en la universidad. Habla de los templos que ha visitado en el extranjero: en Toronto, en Ciudad de México y la maravilla ornamentada de Vrindavan, la ciudad donde se dice que Krishna pasó su infancia y donde ella pasó dos años en una misión que se asemeja a las de otras religiones. Chicago tiene buenos festivales, dice, mencionando uno en particular, «pero el nuestro es mejor».

Ella, su hermano y su abuela harán un viaje por carretera a Boone, Carolina del Norte, para el festival de verano de ese templo. Debería conducir a Houston un domingo, recomienda ella. El templo de Houston es tres veces más grande, con múltiples altares y relucientes suelos de mármol. «Es una comunidad más grande, pero la nuestra es más extática», dice. «Hay orgullo en su voz cuando describe cómo la comunidad de Dallas es también más diversa, una mezcla de devotos asiáticos, afroamericanos, caucásicos y latinos. Y está mejor organizada. Aquí hay una estructura de poder clara, personas con roles que los desempeñan bien.

«No es una broma tener un templo», me dijo antes Manjuali, rodeado de los cajones de trajes amasados durante años. «Es fácil construir templos, pero no es fácil mantenerlos. Esa es la parte triste, me doy cuenta». Se lamenta de los templos que ha visitado en todo el país, donde las ofrendas no son comidas adecuadas o las deidades se visten opulentamente sólo los domingos.

He estado en otros templos Hare Krishna -el de Venice Beach, por ejemplo, que es conocido por el alegre desfile en tecnicolor llamado Festival de los Carros. Pero no he visto ninguno tan resplandeciente.

La cena es el último banquete de las deidades. Si es domingo, se celebra simultáneamente una fiesta comunitaria en lo que antes era el sótano de la iglesia. Una gran comunidad se agrupa alrededor del templo, no sólo en las dos docenas de casas adyacentes, sino como un contingente de Plano, Frisco y otros suburbios que se reúne para el suntuoso festín y el kirtan más impresionante de la semana, el canto que es tan fundamental para todo.

La cena es el último banquete de las deidades. Si es domingo, se celebra simultáneamente una fiesta comunitaria en lo que antes era el sótano de la iglesia. Una gran comunidad se agrupa alrededor del templo, no sólo en las dos docenas de casas adyacentes, sino como un contingente de Plano, Frisco y otros suburbios que se reúne para el suntuoso festín y el kirtan más impresionante de la semana, el canto que es tan fundamental para todo.

Aquí es donde conocí a una mujer de unos 20 años que me contó -sobre un plato de dal, curry y papadam- la vez que había olvidado que le tocaba ensartar con esmero las guirnaldas de flores para el día siguiente. Se despertó aterrorizada, con el cielo todavía oscuro. Cruzó la calle a gatas y las terminó antes de que la despertaran las 4:30 de la madrugada. Incluso ahora, sus ojos registran la antigua consternación. ¿Qué significaría fallar a las deidades?

Me uno a Indulekha y a otros en el santuario para el kirtan vespertino, un acto que supuestamente lleva a los devotos a un plano espiritual, liberando la mente y despertando el alma. En medio de una alegría inefable e irracional, alguien trae una flor ungida con aceite perfumado, y todos los sentidos se activan: el visual y el olfativo, el aplastamiento físico de la gente, el sonido de los instrumentos y los cánticos y la caracola.

Ahora, las deidades están en pijama, trajes más sencillos y ligeros, menos cargados de bordados. Alguien ha efectuado el cambio de ropa, retirándose al armario oculto, mientras en el suelo ajedrezado del templo el canto aumenta hasta alcanzar un crescendo, una especie de delirio extático.

Un remolino se extiende hacia fuera desde quién sabe dónde exactamente, abarcando a todos los presentes. Cada uno ha desempeñado un papel. Y es cierto, «extático» me parece la palabra perfecta. Es una de las primeras cosas que noté cuando llegué a sentir las vibraciones, a dejarme llevar por el torbellino de la euforia arrebatadora. Todo por las deidades. Se despiertan, se miman, se retiran. El armonio y los platillos alcanzan un tono frenético antes de que las cortinas se cierren por última vez y se duerman.

A la mañana siguiente, todo vuelve a empezar.